確かに「合流」という言葉を使ってはいないが

12月6日に立憲民主党代表の枝野幸男議員が、共同会派代表者会談で以下のような申し入れを行っています。

立憲民主党は、これまで、理念政策をともにする方が個人として入党いただけるなら歓迎するとの立場でした。

https://cdp-japan.jp/news/20191206_2409

しかし、この間、共同会派結成にあたっての合意に基づき、一体となった国会対応で成果をあげることができたことは、会派を共にする皆さんが、それぞれ寛容な心でご尽力をいただいた結果だと感謝しています。このことを通じて、私は、会派を共にする皆さんとは、十分、理念政策の共有をしていただいていると考えます。

以上のことを踏まえ、今般、私は、より強力に安倍政権と対峙し、次の総選挙で政権を奪取して『まっとうな政治』を取り戻し、国民生活と公平公正な社会を守るため、会派結成にあたって合意した考え方に基づき、共同会派を共にしていただいている政党、グループの皆さんに幅広く立憲民主党とともに行動していただきたいと思うに至りました。

安倍政権に代わって政権を担いうる政党を築き上げ、次期総選挙での政権交代を現実のものとするため、会派を共にする、国民民主党、社会民主党、社会保障を立て直す国民会議、無所属フォーラムの皆さんに立憲民主党とともに闘っていただけるようお呼びかけいたします。

質疑で枝野氏は「今日私の文章に「合流」という日本語は含まれておりません」と言っている通り、確かに「合流」という文言は含まれていません。

“野党合流”だと報じているメディアはその意味では不正確と言えるかもしれませんが、さりとて、既に共同会派を結成している上で、個人としての入党を歓迎する立場以外での「立憲民主党とともに行動していただきたい」「立憲民主党とともに闘っていただけるよう」という呼びかけの含意するところとして「合流」以外に何があるのかが明らかにされているわけでもありません。

少なくとも呼びかけられた対象の一つである国民民主党は「政党合流」だと認識しているようです。

「地方の声を大事にする」 全国幹事会・自治体議員団等役員合同会議を開催 - 国民民主党

国民民主党は現有議席数(衆院38、参院22)と資金力で優れていますが支持率は低迷していますので、はっきり言って立憲民主党にとって国民民主党と合流するメリットがそれほどあるとは思えないんですけどね。ただ、地方組織あたりでのしがらみがあるでしょうから、党レベルでの合流を求める声もそのあたりではあるのかも知れませんが。

国民民主党は枝野代表の呼びかけに対して「(1)衆参一体での対応(2)対等な立場で協議交渉(3)参議院での信頼醸成、という3点を枝野代表に申し上げたとの説明」*1したとのことですが、その通りに対等合併となったら、枝野代表にとっても自殺行為としか思えません。

もともと小池・希望の党と前原・民進党の策謀によって排除され殲滅される寸前だった枝野氏が、政党の対等合併というリスク要因を好んで抱え込みたいとも思えませんしね。小池・希望の党と前原・民進党の流れをくむ国民民主党に対して、組織の血統からの嫌悪感を覚えるようなことは無いかもしれませんが、民主党政権時代の経験からも多頭制に対する懸念はあるでしょうし、党内を確実に掌握し求心力を維持する方が重要だと思ってそうな気はします。

とは言ってもお金の問題もあるわけですが。

参照:枝野氏への個人献金7割減 「ブーム去った」の声も(斉藤太郎 2019年11月29日18時00分)

ま、結党した2017年に個人献金が多かったのは判官びいきの影響でしょうから、それが長期に続くわけもないのは驚くところではありませんけどね。

政党交付金の制度上の問題に振り回されているのは民主主義の理念からは外れた話で、これはこれで何とかすべき問題です。

個人献金や政党交付金以外では企業・団体献金がありますが、これに期待するとなると連合の意向としての国民民主党との合流という圧力が強まるわけですからねぇ。

https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_politics-seijishikin-seitou交付金依存度、4割台変わらず=18年の政党収入

2018年の政治資金収支報告書によると、(略)

今年4月に解散した自由党を除き、年間収入に対する政党交付金の割合が最も高いのは国民民主党(84.8%)で、立憲民主党(75.8%)が続いた。自民党は66.5%、共産以外で最も低いのは公明党の19.8%だった。

国民、立憲両党は機関紙発行による事業収入がそれぞれ188万円、961万円で、自前の集金力が課題となっている。自民は政治資金団体「国民政治協会」からの寄付24億3000万円や党費9億3560万円など、幅広く資金を得ている。

政党交付金の額でみると、自民が174億8990万円でトップ。国民55億7350万円、公明29億4840万円、立憲27億6430万円の順だった。

各党は、衆参両院から会派に支給される立法事務費も収入として扱っている。同費を含む税金依存度も立憲が90.9%、国民が90.7%と高く、日本維新の会は81.3%、自民は76.8%だった。

事業収入が1000万円にも満たないわけですから、普通に考えるならそれなりの議席数を確保しつつ時間を稼いで政党交付金を増やすというのが順当な感じがします。ブームに頼らず、目先の利益に釣られず、時期を待つという感じで。

養育費算定表の増額や強制力強化が離婚後母子家庭の貧困の解消にあまり役に立たないと思われる理由

最初に言っておきますが、主体となるのが裁判所であるべきかどうかは別として養育費算定表を更新すること自体には賛成です。むしろ、毎年更新とか、せめて2~3年に1回くらいの頻度で更新して、現行の取決めの履行状況を把握するのと共に社会情勢に合わせた額に変更していくべきだと思っています。

養育費取り立ての強制力強化も、当事者の経済状況を適切に踏まえた上でならやるべきだとは思っています。

ただ、それらの施策が離婚後母子家庭の貧困の解消にはあまり役には立たないであろうとも思います。

理由1.算定表も強制力も「取決め」をしていることが前提

巷間よく言われるのが、“養育費をちゃんと支払っているのは全体の4分の1に過ぎない”という主張です。

確かに「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」に照らしても間違ってはいないのですが、より正確に言うなら、養育費の取決めをしているのは全体の半分(42.8%)で、現在も支払っているのはそのまた半分(53.3%)で、結果として全体の4分の1(24.3%)、となります*1。

算定表増額も強制力強化も取決めをしているが支払が滞っている4分の1(19.4%)の母子家庭には役に立ちますが、それ以外の取決めをしていない母子家庭(54.8%)には役に立ちません。

4分の1(19.4%)の母子家庭であっても役に立つなら貧困の解消に貢献するはずだと思うかもしれませんが、そう単純ではありません。

理由2.母親の最終学歴が低いほど取決め率が低い

「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」から母親の最終学歴別の養育費取決め率を以下に示します。

| 最終学歴 | 総数 | 養育費の取決めあり | 取決め率 |

|---|---|---|---|

| 中学校 | 215 | 47 | 21.9% |

| 高校 | 794 | 300 | 37.8% |

| 高等専門学校 | 87 | 38 | 43.7% |

| 専修学校・各種学校 | 266 | 137 | 51.5% |

| 短大 | 237 | 129 | 54.4% |

| 大学・大学院 | 160 | 102 | 63.8% |

中卒母の母子家庭での取決め率が21.9%に過ぎないのに対し、大卒・院卒母の母子家庭での取決め率は63.8%と大きな開きがあり、学歴が上がるほど取決め率が高くなる傾向がわかります。

母親の最終学歴は父親の最終学歴と強い相関があり、最終学歴と収入にも強い相関があることを考慮すると、自らの年収も少なく元夫に期待できる養育費も少ないであろう中卒や高卒母の母子家庭では取決め率が低く、逆に自らの年収もそれなりにあり元夫に期待できる養育費も高額であろう大卒・院卒母の母子家庭では取決め率が高いと見なせます。

母子家庭の貧困は主に養育費取決め率の低い低学歴の層で生じています。

この低学歴層はそもそも養育費取決め率が低いために養育費算定表の増額や取り立て強制力の強化による恩恵をほとんど受けられず、数少ない取決めをしている母子家庭も元夫の年収も低い可能性が高く、結果として得られる養育費だけでは貧困の解消が期待できません。

ちなみに、中卒母の母子家庭での養育費取決め率は21.9%、養育費受給率*2は10.7%ですから、8割近くの母子家庭にとっては算定表も強制力も貧困解消に無意味であり、算定表と強制力で多少なりとも貧困状態の緩和につながるであろう世帯は1割程度に過ぎません。

高卒母の母子家庭の場合でも、養育費取決め率は37.8%、養育費受給率21.4%ですから、6割の世帯にとっては無意味であり、16%程度の世帯にとっては多少の改善が期待できる程度です。

養育費算定表の増額や強制力強化の恩恵を一番受けるのは?

養育費の取決めをしている母子家庭は算定表増額の恩恵を当然受けられますし、取決めがあるのに受給できない場合でも強制力強化による恩恵があります。恩恵が受けられないのは取決めのないの母子家庭です。

したがって、一番恩恵を受けるのは最終学歴の高い層になります。

ところが、その最終学歴が高い層は元々自身の就労収入も高く、平均的には貧困ラインよりも上にいます。

| 最終学歴 | 年間就労収入平均値 | 養育費取決め率(再掲) | 養育費受給率 |

|---|---|---|---|

| 全体 | 201万円 | 42.8% | 24.5% |

| 中学校 | 117万円 | 21.9% | 10.7% |

| 高校 | 171万円 | 37.8% | 21.4% |

| 高等専門学校 | 254万円 | 43.7% | 26.4% |

| 専修学校・各種学校 | 257万円 | 51.5% | 29.3% |

| 短大 | 205万円 | 54.4% | 30.0% |

| 大学・大学院 | 303万円 | 63.8% | 40.6% |

(母子家庭の母自身の年間就労収入の最終学歴別平均値*3)

もちろん、平均的に貧困ラインより上だからといって決して高収入とは言えませんから、養育費算定表の増額や強制力強化の施策そのものが悪いわけではありません。問題なのは、その施策の恩恵が、より貧困のひどい状態の家庭に十分に届いていないという点です。

“養育費をちゃんと支払っているのは全体の4分の1に過ぎない”という状況に寄与しているのは、中卒母・高卒母の母子家庭での養育費受給率の低さだと言えますが、その主張を受けて実施される養育費算定表の増額や強制力強化といった施策の恩恵を主に受けるのが大卒母の母子家庭だというのは、いささか欺瞞的要素を感じざるを得ないところでもあります。

言うなれば、貧困層の窮状を訴えて引き出した支援を主に貧困層ではない者が受け取っているかのような印象です。

もちろん、取決め率を上げようという動きもあるにはありますが、中卒母・高卒母の元夫も中卒・高卒である可能性が高いことから算定表通りの取決めをしたとしても貧困状態の解消につながるのは難しく、結局のところ児童扶養手当等の公的支援をいかに拡充するかというのが重要でしょうね。実際、母子世帯の母の養育費の取決めをしていない理由として「相手に支払う能力がないと思った」を最も大きな理由として挙げたのが取決め無し世帯985件中205件(20.8%)と結構います*4。

児童扶養手当の拡充に関しては国会でも多く議論されています。保育園の無償化よりも児童扶養手当の方に予算を回すべきという意見もありますね。確かに高所得者層の保育料を無償化するより、低所得者層の子育て支援に予算を回す方が、最大多数の最大幸福にはなりそうに思えますしね。

国としては予算を必要としない養育費算定表の増額や強制力強化の方が都合がいいのかも知れませんが、貧困対策の本筋から言えば児童扶養手当等の公的支援拡充こそが必須であろうと思いますね。

安倍政権も有馬哲夫氏も共に歴史修正主義者なんじゃない?

この件。

青木理氏が批判する「歴史修正主義」って何が問題?(9/30(月) 7:31配信 デイリー新潮)

有馬哲夫氏に「歴史修正主義」を解説させるというのが既に人選ミスだと思いますが・・・。

内容的には「歴史修正主義」という用語に対するまぜっかえしと、それを利用した安倍政権の歴史修正主義の擁護にすぎません。

用語に対するまぜっかえしという部分については「粛清」には言語的にはいい意味もあると主張するようなものでナンセンスでしかありません。

有馬氏は自分も「歴史修正主義」だと非難されたことに対して「私は新資料の発掘によってそれまでに確立していた定説や見方を覆しますが、それは日本および自分のイデオロギーを正当化することを目的としたものではないので『歴史修正主義者』ではありません。」と自己弁護しています。

まあ、それ自体は別に構いません。

少なくとも有馬氏自身の自己評価はそうなのでしょうから。

問題なのは、安倍政権に対する歴史修正主義という非難を有馬氏自身に対する非難と同様のレッテル貼りだと主張している点です。

テレビのコメンテーターとしてお馴染みの青木理氏は、しばしば安倍政権に対してそうした言葉を用いて批判を展開している。青木氏によれば日韓関係の悪化も「歴史修正主義者」が政権を担っていることが原因なのだという。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190930-00584989-shincho-kr

また、9月11日に発足した第4次安倍改造内閣について論評した韓国のハンギョレ新聞社説もまた「歴史修正主義」という言葉を用いて懸念を示している。

開戦の経緯、虐殺事件の人数や経緯、慰安婦の人数や採用の経緯といった細部についての検証・議論をしようとすると、感情的になる人が現れて、「歴史修正主義を許すな」となることが多い。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190930-00584989-shincho-kr

青木氏やハンギョレ新聞もそのスタンスに近いと言えるだろう。問題は、この言葉が安易なレッテル貼りに使われやすい性質を持っているということかもしれない。彼らが「歴史修正主義」という言葉を用いる場合は、「大日本帝国の罪を認めないトンデモない奴ら」という意味である。そして、少しでも彼らが認める歴史とは異なる認識を述べると、この言葉を用いて激しく非難をしてくるというわけだ。

つまり、有馬氏は安倍政権の歴史認識は歴史修正主義ではないと擁護しているわけですね。

慰安婦問題を認めず、労務動員の強制連行を認めず、侵略戦争も植民地支配も認めない安倍政権が歴史修正主義ではないというのは、おおよそ地球は丸いということを否定するに等しいと思うんですけどね。

家裁は面会交流を“ゴリ押し”しているとは言えない。

この手の記事でいつも不思議に思うのは、会わせたくないなんてふんわりした御託なんてとても通らない家庭裁判所の原則面会交流のゴリ押しの方針がある一方、暴力があってもとにかく斟酌しないことが問題にされていることが全く無視されていること。

— 千田 有紀 (@chitaponta) 2018年3月31日

しかも面会交流をビジネスにされている方の訳で…。 https://t.co/eDwiTdbTev

と実質的な離婚後共同親権反対派の千田有紀氏は述べています。最近のツイートとあわせるとどうも民法766条改正を機に家裁が面会交流をゴリ推しするようになったと主張しているようです。

(というか、そもそも「会わせたくないなんてふんわりした御託なんてとても通らない」のは当たり前だと思いますけどね)

ですが、司法統計を見る限り、家裁が面会交流をゴリ推ししているとはちょっと言えません。

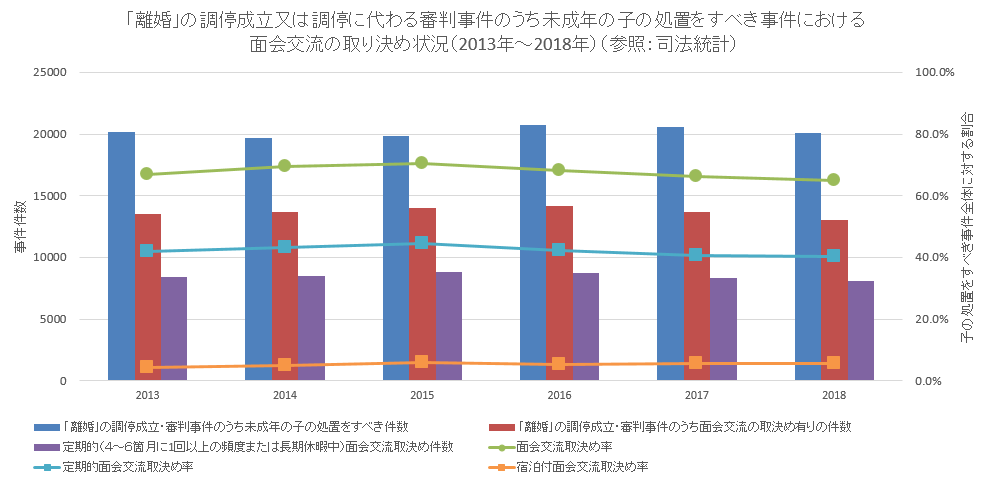

家裁の関わる調停離婚・審判離婚での面会交流の取り決めに関する統計は2013年からとられています(民法766条改正施行は2012年4月から)。

2013年から2018年までの統計を通じて、成立した離婚調停事件または審判事件で未成年の子の処置をすべき件数は年間約2万件で推移しています。このうち、何らかの面会交流の取りめが為されたのは約1.3~1.4万件程度(約65~70%)です。この取り決めの中には別途協議することも含まれていますので、定期的に面会交流するという取り決めがなされたものに絞ると、約8000件程度(約40%)にまで減ります。

さらに、月1回以上の頻度で面会交流すると取り決められた件数となると約7000件程度(約35%)にまで減ります。

改正された民法766条では「父又は母と子との面会及びその他の交流」について「協議で定める」か家裁が定めることになっていますが、実態としては月1回以上の面会交流が定められること自体が事件の3分の1程度に過ぎないわけです。

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#2777

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

ちなみに離婚事件とは別個に起こされる面会交流事件の統計でも傾向は変わりません。

面会交流事件の件数は2001年には2699件でしたが、増加の一途を辿り、2018年には11866件にまで増えています。調停・審判で面会交流の取り決めが成立したと見られる認容・調停成立率で見るとこれも徐々に増加傾向にはあるものの、2001年に約50%だったものが2018年に約70%になっている程度です。なお、2012年の民法改正の前後で特に傾向に変化は見られません。

これも、定期的に面会交流するという取り決めがなされたものに絞ると、2001年に約40%だったものが2018年に約50%に増加した程度になります。

さらに、月1回以上の頻度で面会交流すると取り決められた件数となると、2001年に30%弱だったものが2018年になっても約40%に増加したに留まります。

面会交流の具体的な内容が決められる離婚事件は離婚事件全体の半分以下の約40%。面会交流事件でも半分程度(2018年は52.1%)。

これらの司法統計を見る限り、家裁は面会交流を“ゴリ押し”しているとは到底言えそうにありませんね。

韓国では民法で面会交流権を認めているのに、日本では憲法で保障された権利ではないという司法判断が出た件

この件。

「面会交流」立法不作為訴訟 原告の請求棄却 東京地裁(毎日新聞2019年11月22日 19時42分(最終更新 11月22日 19時42分))

まあ、地裁レベルで面会交流を憲法上保障された権利と認めるのは難しいでしょうから、判決自体は驚くようなものでもありません。「前沢達朗裁判長は「別居している親の面会交流権が憲法上保障された権利であるということはできない」などと述べた」と記事にありますが、裁判官が明言したという意味では少し驚きではありますが。

実際問題として、これまで裁判所が面会交流を認めなかった事例は軽く数十万件は超えるでしょうから、今さら面会交流を憲法上保障された権利と認めたら司法は大混乱でしょうからね。

とは言え、高裁判例「http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=21639:title-昭和30年(ラ)第198号 親権者変更請求抗告事件」では“血縁関係に基く親の未成年の子を養育するという人類の本能的生活関係”という表現が使われていて、面会交流を子の監護の一内容とみなした最高裁判例「平成12年(許)第5号 面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件」を踏まえ、養育と監護は同一の意味を有するとすると、面会交流もまた“血縁関係に基く親の未成年の子を養育するという人類の本能的生活関係”の一内容とも解釈でき、そうであるなら、面会交流権は憲法13条にいう幸福追求権の一つとしてみなされるべきと思います。

なお、面会交流を認めない裁判所の決定に対して憲法13条に違反すると主張した裁判は過去にもあって、その時の最高裁は面会交流の権利性に対する憲法判断を回避し、民法766条の解釈適用の誤りをいうものにすぎず抗告の理由にあたらないとして却下しています(昭和58年(ク)第103号 面接交渉申立棄却審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告 昭和59年7月6日)。この判例、高裁判決がどうだったのかがよくわからないので、「解釈適用の誤りをいうものにすぎず」という最高裁の判断自体、ホントかよ?と疑いたくなるところではありますが。

ともあれ、1984年の最高裁は面会交流の権利性に関する憲法判断を回避し、その後2011年に民法改正で766条が変わり「面会交流」という文言が入りました。

木村草太氏は面会交流権が認められていると主張していますが、民法上に権利として明記されてはいません。「面会交流」という文言が入っただけで、それが権利なのかどうかは曖昧なままです。

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

それに対して韓国民法の場合はこうなっています。

제837조의2(면접교섭권) ① 자(子)를 직접 양육하지 아니하는 부모의 일방과 자(子)는 상호 면접교섭할 수 있는 권리를 가진다.

②가정법원은 자의 복리를 위하여 필요한 때에는 당사자의 청구 또는 직권에 의하여 면접교섭을 제한하거나 배제할 수 있다.http://www.law.go.kr/법령/민법/(11300,20120210)第 837 条の 2(面会交流権) ①子を直接養育しない父母の一方と子は、互いに面会交流をする権利を有する。

②家庭法院は、子の福利のために必要なときは、当事者の請求により又は職権で、面会交流を制限し又排除することができる。

(※上記日本語訳は、下記で引用している金亮完氏の論文から)

韓国では非親権者(別居親)と子どもは共に面会交流を権利を有すると民法上にはっきりと明記されているため、親権者(同居親)が面会交流を妨害すると非親権者(別居親)と子どもの権利を侵害したとみなされ、親権者や養育権者が変更されることもあるようです。

もちろん、非親権者(別居親)が暴力を振るうなどの理由があって面会交流を避けたい場合は、家裁が面会交流を制限することができるようになっています。

韓国民法が面会交流を権利として明記したのは2007年ですが、日本では766条を改正した2011年の民法改正においても権利として明記することができず「面会交流」という文言が入るに留まりました。

冒頭の地裁判決は、面会交流が憲法上保障された権利ではないとしたわけですが、では憲法以外の法律上の権利であるかというと、そのような明文規定が存在しないため、やはり面会交流の権利があるとは言えないという判断になると思われます。

仮に現行民法が面会交流を権利として認めていると解釈するのであれば、その権利はどの時点から発生するのか、どのような要件を満たせば制限されるのか、など複雑な問題がいろいろ発生しそうに思えます。面会交流を認めない司法判断によって権利が侵害されたと訴えたとしても、ありそうな裁判所的な見解としては、“面会交流を実施するという合意がある場合は同居親にその合意を誠実に履行する義務があり、合意が無い場合は調停を申し立てることが出来るので現在の制度が別居親の権利を侵害しているとは言えない”といった感じでしょうかね。

ところで、離婚後共同親権のあり方として、欧米では原則共同親権という運用が多いようですが、韓国の場合は原則単独親権で父母双方とも養育の意欲・能力がある場合には共同親権を認めるといった運用のようです。日本民法は韓国民法と非常に似ていますから、日本が実際に離婚後共同親権を導入するなら韓国型の共同親権の方がやりやすいでしょう。

ですが、その場合、共同親権を認めるだけで非協力的な同居親の拒否権行使が温存されると、別居親と子どもが引き離されるという状況はほとんど改善されないと思われます。何故なら、現行制度下で面会交流を拒否する同居親は、間違いなく合意に基づく共同親権も拒否すると思われるからです。

ですから、もし韓国型の養育の意欲・能力がある双方の親の合意に基づく共同親権という制度にするのであれば、同時に面会交流は別居親と子どもの権利であると明記する必要が生じるでしょうね。

ちなみに韓国の場合だと双方の親に養育の意欲・能力がある場合、一方が共同親権に否定的であっても他方を誹謗するやり方で共同養育を拒否すると、親権者・養育権者として不適切とみなされ、逆に自身が非親権者となる単独親権になる可能性があります。そのため、DVや虐待など明確な理由がない限り、子どもと引き離されたくなければ相手側に対しても友好的な態度をとるインセンティブが働くようになっています。

継続性の原則を漫然と採用する日本の場合は全く逆で、単独親権者になりたければ子どもを確保した上で相手親を徹底的に誹謗する方向にインセンティブが働くようになっています。要するに日本の現行制度は、子どもの両親の仲がより悪くなるように仕向ける仕組みになっているわけで、そういう観点でも改善すべきなのは間違いないんですよね。

(5)面会交流権

第 837 条の 2(面会交流権) ①子を直接養育しない父母の一方と子は、互いに面会交流をする権利を有する。<本項改正 2007.12.21>

②家庭法院は、子の福利のために必要なときは、当事者の請求により又は職権で、面会交流を制限し又排除することができる。<本項改正 2005.3.31>

[本条新設 1990.1.13]韓国において、面会交流権とは、「親権者または養育者でないために現に子を保護・養育しない父または母が、その子と直裁に面会・書信の交換または接触する権利」であると定義されている。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000487640.pdf

第 837 条の 2 が明文化されたのは、1990 年の民法改正のときであり、その後、2007 年の民法改正により、面会交流権が非養育親の権利であるとともに子の権利であることが明文化された。しかしながら、子が面会交流権を行使するための手続は規定されておらず(家訴訟規則第 99 条第 1 項参照)、また、条文上、第三者の面会交流権も認められていないが、当事者間の合意がある場合には、子と祖父母との面会交流を認めた事例がある。

また、居所の変更により、面会交流の実施が実質的に制限され、または排除される可能性がある。これについては、子の居所変更の場合には、単に移動距離の増加あるいは面会交流が不便になったという理由だけで面会交流の変更を認めることはできず、子と非養育親との関係の継続が必要であるが、遠距離化により従来の面会交流事項を守ることができなくなったときに限って、その変更を認めるべきであるとする見解がある 。

面会交流の履行確保のための手段として、履行命令および 1000 万ウォン以下の過料が用意されている。ただし、同法第 68 条による拘留については、監護親の拘留により子の養育の空白が発生することから、面会交流の違反については同条の適用がないと解されている。

事件番号 昭和30(ラ)198 事件名 親権者変更請求抗告事件 裁判年月日 昭和30年9月6日 裁判所名・部 東京高等裁判所 第四民事部 高裁判例集登載巻・号・頁 第8巻7号467頁

判示事項 親権者の変更を相当とする一事例 裁判要旨 離婚にあたつて未成年の子の親権者となつた父が未だ曾つて子を養育したことがなく、子を第三者夫婦に養育せしめ、将来子と第三者夫婦とが養子縁組をなすことを期待しているのに反し、母はみずから子の養育をなすことを切望し、かつ、子の監護教育の能力を十分に有するときは、子の利益のため、親権者を母に変更するのが相当である。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=21639<要旨>元来親権は、血縁関係(養親子にあつては血縁関係が擬制されている)に基く親の未成年の子を養育するという人類の本能的生活関係を社会規範として承認し、これを法律関係として保護することを本質とするものである。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/021639_hanrei.pdf

対米戦争開戦時の日本陸軍の展開状況

78年前の1941年12月8日、当時日中戦争の泥沼にはまっていた日本はさらに対米戦争を始めるという国家的自殺行為に突入しました。

対米開戦当時、日本陸軍がどのように展開していたかとざくっとまとめてみます。

1941年11月頃の地域別の師団数等はこんな感じ。()内は南方作戦参加予定の数。

| 場所 | 師団数 | その他 |

|---|---|---|

| 日本本土 | 8個(4) | 1個(1)旅団 |

| 朝鮮 | 2個 | |

| 台湾 | 1個(1) | |

| 仏印 | 1個(1) | 1個(1)独混旅 |

| 満州 | 13個 | 9個独守、13個国守、2個戦車団、1個騎旅 |

| 中国(華北) | 10個(2) | 12個独混旅、1個騎集 |

| 中国(華中) | 11個(1) | 7個独混旅 |

| 中国(華南) | 5個(3) | 1個独混旅 |

| 合計 | 51個(12) | 略 |

1937年7月の日中戦争開戦時には17個師団、2個独立混成旅団(その他独立守備隊、国境守備隊、騎兵旅団などは割愛)だったものが、1941年12月には51個師団21個独立混成旅団にまで増えています。

それも満州に13個師団、中国に26個師団20個独立混成旅団を張り付けている状態で新たに対米戦争を始めて、東南アジアの占領を企図するというのは、まあ、ちょっとまともな神経だとは思えませんよねぇ。

ちなみに詳細にはこんな感じです。★は南方作戦に参加予定の部隊。航空部隊とか留守師団とかは除外してます。支隊は主要なものだけ記載。

日本本土

東部軍(東京)

第52師団 (歩69、歩107、歩150)

★第2師団 (歩4、歩16、歩29)

中部軍(大阪)

第53師団 (歩119、歩128、歩151)

第54師団 (歩111、歩121、歩154)

★第16師団 (歩9、歩20、歩33)

西部軍(福岡)

★第55師団 (歩112、(歩143)、(歩144))

★宇野支隊(55D歩143)

★南海支隊(混成第55歩兵団・55D歩144)

★第56師団 (歩113、(歩146)、歩148)

★坂口支隊(混成第56旅団・56D歩146)

★第65旅団(歩122、歩141、歩142)

北部軍(札幌)

第7師団 (歩25、歩26、歩27、歩28)

台湾

台湾軍(台北)

★第48師団 (台歩1、台歩2、歩47)

中国東北部(満州国)

関東軍(新京)

第10師団 (歩10、歩39、歩63)

第28師団 (歩3、歩30、歩36)

第29師団 (歩18、歩38、歩50)

第7独立守備隊

第9国境守備隊

第3軍(牡丹江)

第9師団 (歩7、歩19、歩35)

第12師団 (歩24、歩46、歩48)

第57師団 (歩52、歩117、歩132)

第4独立守備隊

第1国境守備隊

第1戦車団

第4軍(孫呉)

第1師団 (歩1、歩49、歩57)

第8独立守備隊

第5国境守備隊

第6国境守備隊

第7国境守備隊

第13国境守備隊

第5軍(東安)

第11師団 (歩12、歩43、歩44)

第24師団 (歩22、歩32、歩89)

第6独立守備隊

第4国境守備隊

第12国境守備隊

第2戦車団

騎兵第3旅団

第6軍(ハイラル)

第14師団 (歩2、歩15、歩59)

第23師団 (歩64、歩71、歩72)

第8国境守備隊

第20軍(鶏寧)

第8師団 (歩5、歩17、歩31)

第25師団 (歩14、歩40、歩70)

第2国境守備隊

第3国境守備隊

第10国境守備隊

第11国境守備隊

関東防衛軍(新京)

第1独立守備隊

第2独立守備隊

第3独立守備隊

第5独立守備隊

第9独立守備隊

中国(華北)

北支那方面軍(北京)

★第21師団 (歩62、歩82、歩83)

第27師団 (支歩1、支歩2、支歩3)

第35師団 (歩219、歩220、歩221)

第110師団 (歩110、歩139、歩140、歩163)

独立混成第1旅団

独立混成第7旅団

独立混成第8旅団

独立混成第15旅団

第1軍(太原)

★第33師団 (歩213、歩214、歩215)

第36師団 (歩222、歩223、歩224)

第37師団 (歩225、歩226、歩227)

第41師団 (歩237、歩238、歩239)

独立混成第3旅団

独立混成第4旅団

独立混成第9旅団

独立混成第16旅団

第12軍(済安)

第32師団 (歩210、歩211、歩212)

独立混成第5旅団

独立混成第6旅団

独立混成第10旅団

駐蒙軍(張家口)

第26師団 (独歩11、独歩12、独歩13)

独立混成第2旅団

騎兵集団(騎1旅、騎4旅)

中国(華中)

支那派遣軍

第11軍(漢口)

第3師団 (歩6、歩34、歩68)

★第4師団 (歩8、歩37、歩61)

第6師団 (歩13、歩23、歩45)

第13師団 (歩58、歩65、歩104、歩116)

第34師団 (歩216、歩217、歩218)

第39師団 (歩231、歩232、歩233)

第40師団 (歩234、歩235、歩236)

独立混成第14旅団

独立混成第18旅団

第13軍(上海)

第15師団 (歩51、歩61、歩67)

第17師団 (歩53、歩54、歩81)

第22師団 (歩84、歩85、歩86)

第116師団 (歩109、歩120、歩133、歩138)

独立混成第11旅団

独立混成第12旅団

独立混成第13旅団

独立混成第17旅団

独立混成第20旅団

※第4師団は1941年11月に第11軍から大本営直轄に変更。

中国(華南)

第23軍(広東)

★第38師団 (歩228、歩229、歩230)

第51師団 (歩66、歩102、歩115)

第104師団 (歩108、歩137、歩161)

独立混成第19旅団

★第5師団 (歩11、歩21、歩41、歩42)

★第18師団 (歩55、(歩56)、歩114)

★侘美支隊(18D歩56)

★川口支隊(第35旅団・歩124)

※第5師団は大本営直轄。川口支隊は第18師団の歩兵第124連隊から編成。

Judith S. Wallerstein はそんなこと言ってないと思うよ

こんなツイートがありまして。

家裁が面会交流を強要して、親子の仲も、子ども自身も壊してる。それがアメリカが長年かけて学んだ教訓だったんではないか。

— 千田 有紀 (@chitaponta) 2019年12月2日

だってそもそも面会交流の主要な理論的支柱だったウォーラーステイン自身がそう言ってるんだから。 https://t.co/IdKH02N9CJ

これ、多分Judith S. Wallersteinの「The Unexpected Legacy of Divorce」あたりを元ネタにしてると思うんですが*1、どうも千田氏は曲解しているようです。

上記の千田氏ツイートは、Wallersteinが「家裁が面会交流を強要して、親子の仲も、子ども自身も壊してる」と認め、離婚後面会交流に否定的な見解に転じたかのように印象付けるものですが、“THE UNEXPECTED LEGACY OF DIVORCE Report of a 25-Year Study”の考察以降を読むと、Wallersteinがそのように考えているとは全く読めません。

Wallersteinの主張の主旨は、離婚が子どもに及ぼす影響は深刻なものであって短期に回復するものではなく長期的に子どもの人生に悪影響を与える、というもので家裁が命じる機械的な面会交流や共同養育を行うだけでは長期的な悪影響を抑止するのに不十分だというものです。たとえ頻繁に面会交流をしていたとしても、子どもにとっては両親が別れるということ自体が大きなストレスとなり、その後成長した時にどのような家庭を築くかのイメージが出来なくなるという問題の指摘ですね。

当然、言うまでもなく、Wallersteinは“だから面会交流や共同養育は不要だ”とも、“離婚したら一方の親は子供の前から消えるべきだ”とも言っていません。

離婚後共同養育において理想的な形態と言える離婚後も両親と友好的な関係を維持し、双方の親とも自らの生活でも上手くいっている場合であっても、子どもが守られるのは幼年期や思春期だけで、青年期になった子どもは自分たちの恋愛関係が失敗するのではという恐れに囚われるリスクから避けられないと、こんな感じで述べています。

When parents got along and both maintained caring relationships with their children of the first marriage, undiminished by their postdivorce relationships, and when both parents were doing reasonably well in their personal lives, the childhood and adolescence of the children were protected. However, even a protected childhood did not shield the children, at late adolescence and young adulthood, from the fear that their love relationships would fail.

https://commons.wikimannia.org/images/Judith_S._Wallerstein_-_Unexpected_Legacy_of_Divorce.pdf

こういう記述もありますが、これも離婚後共同親権に否定的なのではなく、それだけでは解決しない問題があるという問題提起に過ぎませんね。

Joint custody does not teach children how to create adult intimacy and mutual affection, how to resolve marital conflicts, or how to deal, as a couple, with a family crisis.(略)For the children of divorce, the parents’ interactions—including the courtship, the marriage, and the divorce—collapsed into a black hole, as if the parents as a unified couple had vanished from the world and from the child’s inner life.

https://commons.wikimannia.org/images/Judith_S._Wallerstein_-_Unexpected_Legacy_of_Divorce.pdf

離婚で子どもが蒙る長期な悪影響に対して、どのような介入が適切なのかという点については現在のところ有効な知見がないので、その辺が課題であるというのが「The Unexpected Legacy of Divorce」の主旨ですね。

というわけで、冒頭の千田氏ツイートはどう考えても的外れなのではないですかね。

参考までにWallerstein論文の考察部分を転記しておきます。

Discussion

The call to liberalize divorce in the early 1970s promised happier and better marriages.

Ironically, findings from this study show that although divorce sets many adults free, and many second marriages are happier, these benefits do not extend to their children. Divorce begets fewer marriages, poorer marriages, and more divorces. This should not encourage us to retreat from regarding divorce as an adult right. However, it does call attention to enduring problems in the lives of the children involved. Where did we go wrong, and what can we do?

The findings from this study call for a shift in our dominant paradigm of understanding the impact of divorce on children and in the interventions that have been developed to mitigate its effects. The widely accepted premise has been that divorce represents an acute crisis from which resilient children recover, typically within a 2-year period, and then resume their normal developmental progress, if three conditions obtain: (a) the parents are able to settle their differences without fighting; (b) the financial arrangements are fair; and (c) the child has continued contact with both parents over the years that follow. Implicit in this model is the notion that after the turmoil of the divorce, the parent–child relationships return to the status quo ante; parenting resumes much as it was before the split, and the child continues to do well, or even better, minus the marital conflict of the predivorce years. A parallel paradigm places loss at the center of the divorce: The hazard to the child is primarily the loss of one parent, usually the father. In this view, it is held that the child will be protected against long-term problems if continued contact with both parents is ensured.

The first model has led to a range of interventions centering on reducing conflict between the parents, including mediation, collaborative divorce, programs provided under the aegis of the courts to educate parents in ways to eschew conflict and litigation, and a range of other educational programs to help high-conflict parents bring their anger under control. The second model has found its expression in joint custody, in legal efforts to block the mother’s move away from the community where the father resides, and in encouraging fathers to value their continuing role of active participation in their child’s upbringing after the breakup.

However, most of the children in this study were in ongoing contact with their fathers throughout their childhood. One third visited weekly or more frequently. None of the parents engaged in conflict through the courts over visitation or custody. When parents got along and both maintained caring relationships with their children of the first marriage, undiminished by their postdivorce relationships, and when both parents were doing reasonably well in their personal lives, the childhood and adolescence of the children were protected. However, even a protected childhood did not shield the children, at late adolescence and young adulthood, from the fear that their love relationships would fail.

This 25-year study points to divorce not as an acute stress from which the child recovers but as a life-transforming experience for the child. The divorced family is not simply an intact family from which the troubled marital bond has been removed. There are many stresses in the postdivorce family, and a great many daunting adjustments are required of the children. Hence, though the divorce was designed to relieve stress and may well have done so for the adult, for the child the stresses of the divorced family may be more burdensome, and he may feel correctly that he has lost more than he has gained. This is especially the case if, like most children in this study, the child was relatively content before the breakup and had no expectation of the upheaval ahead. Our findings suggest that whereas children in intact homes often seek continuity with their parents, those from divorced homes seek discontinuity. They fear identification with their parents. Those in our study who were close to stable grandparents felt reassured and comforted by the models that the grandparents provided, but only a minority had extended family members who remained, in the words of the children, “faithful” to them. Contrary to the loss model, remaining in frequent contact with both parents did not alleviate their suffering in adulthood, especially if the condition of the parents was discrepant and one parent remained lonely and unhappy.

It appears that when the child of divorce arrives on the stage of adulthood, the setting is lacking in good images of how an adult man and woman can live together in a stable relationship—and this becomes the central impediment that blocks the child’s developmental journey. The need for a good internal image of the parents, as a couple, is important to every child during his growing-up years. The significance of this internal template increases in adolescence. Sad memories from the past and observations from the present build to a dramatic crescendo as young people from divorced homes confront the issues of love, sex, and lasting commitment, and as they address the practical workaday problems of choosing a life partner, of forming a realistic image of what they are looking for, of distinguishing love from dependency, and of creating an intimate relationship that holds.

How is the inner template of the child of divorce different from that of the young adult in the intact family, especially if the child has access to both parents and the parents refrain from fighting? As every “child of divorce” in our sample told us, no matter how often they see their parents through the years, the image of them together as a couple is forever lost; and a father in one home and a mother in another does not represent a marriage. Joint custody does not teach children how to create adult intimacy and mutual affection, how to resolve marital conflicts, or how to deal, as a couple, with a family crisis. As they grew up, these children lacked this central reassuring image. By strong contrast, the children from intact families told many stories about their home life and how their parents met and married. They had spent their growing-up years observing their parents’ interactions and learning about marriage, and they were well aware of the expectable ups and downs. For the children of divorce, the parents’ interactions—including the courtship, the marriage, and the divorce—collapsed into a black hole, as if the parents as a unified couple had vanished from the world and from the child’s inner life.https://commons.wikimannia.org/images/Judith_S._Wallerstein_-_Unexpected_Legacy_of_Divorce.pdfImplications for Interventions

This study, along with others, has spawned educational and clinical programs throughout the country that address parents and children at the time of the breakup. There are no studies as yet of the long-term effectiveness of these or other interventions.

There are several policy issues that emerge from this study. They include: (a) equalizing access to higher education by extending child support nationwide beyond age 18 for youngsters in college, in families where the youngster would expectably have received substantial financial support had the parents remained together; (b) greater recognition by courts, mediators, and parents of the importance of considering the interests and concerns of adolescents in setting custody schedules; and (c) treatment at the time of the breakup for children and parents in families where the children have witnessed parental violence, in order to prevent posttraumatic symptoms from consolidating. We believe that these measures would ease the suffering and reduce the lasting anger of many children toward their parents.

The major challenges of engendering hope, creating good images of man–woman relationships, and teaching young people to choose appropriate partners and create a relationship that will hold are staggering in their complexity and go far beyond any interventions yet attempted. What follows are some initial suggestions based largely on reports from clinicians and reports of treatment from the subjects of this study.

There are indications from university counseling services that many adults who grew up in divorced families seek out therapy, especially during their first two college years (personal communications, including consultations at Stanford University, University of California at Berkeley, University of Michigan, and San Francisco State University).

Counseling centers have successfully initiated groups and individual therapy for these students, who come with urgent pleas for help with their failed relationships or grave concerns about their parents—including those parents who waited to divorce until the youngest child went to college. This population would provide a splendid opportunity for a range of pilot projects.

Findings from this study have provided a detailed agenda for groups in several locales, including groups run by private practitioners. One such program, run by Dr. S. Demby in New York City, entitled “Leftover Business From My Folks’ Divorce,” has drawn a lively response (personal communication, 2001). Also, our experience at the Judith Wallerstein Center for the Family in Transition in Corte Madera, California, showed similar strong interest among young professionals who were suffering from failures in relationships, sexual inhibitions, and difficulty in separating emotionally from their parents. Our experience has been that daughters feel especially guilty about enjoying a happier relationship with a man than their mothers were able to achieve.

Organized groups or courses in high school and, especially, in college might prove effective in eliciting attitudes of doubt and cynicism as well as stereotypes about men’s and women’s behavior in close relationships. The challenge would be to find counselors, therapists, or teachers who could hold the students’ interest, raise provocative questions rather than preaching at these young people, and deal candidly with issues of trust, love, and sex, while conveying honesty, integrity, and hope.

One third of the subjects in this study sought individual therapy in adulthood. It is encouraging that those who benefited were able to terminate exploitative relationships quickly and went on to find appropriate partners. Clinicians reported that these people were excellent candidates for expressive therapy because of their youth, their pain, and their high motivation to work hard to change their lives. The problems they presented are in keeping with this study. Therapists need training in understanding and developing appropriate strategies geared specifically to the special challenges these young people bring. They make very quick contact with the therapist, but as they begin to value the therapy, their fears of being abandoned emerge powerfully in the transference, and their impulse is to flee before the therapist leaves them. If the therapist addresses these fears early in the treatment, it will enable the therapy to continue. These young adults are also in danger of feeling overwhelmed by sorrows and angers that lie close to the surface, as if their parents’ divorce happened only yesterday. The therapist can help by acknowledging how long and how bravely these individuals have kept their suffering to themselves, perhaps in order to protect a needy parent, but that it is now safe to close the door on the past. This, then, defines their task.

Finally, a major theme in family life education might be to help parents discuss the reasons for the divorce with their children, as they become older adolescents. Silence or vague explanations offered by most parents only contribute to the young person’s sense that divorce strikes suddenly, without warning. The family-life educator could also help the parents review with the child the mistakes that were made by both parties. Most important, the parents should assure the adolescent of their hope that their youngster will succeed in creating lasting relationships of his or her own. Such explicit assurances might alleviate the “fear of success” that haunts so many children of divorce. The goal should be to help the young person view divorce not as inevitable but as a result of avoidable human error (Wallerstein & Blakeslee, 2003).

It remains to be seen how much these and other, yet to be developed interventions can reduce anxieties and change attitudes that are continually reinforced by the surrounding culture. We are in new territory as clinicians and educators, and as members of a society in flux.

*1:英語サイトにも Wallersteinは共同親権の支持者ではないという主張しているものがあります(http://www.thelizlibrary.org/liz/wallerstein.html)。ただ、他の Wallerstein論文(https://commons.wikimannia.org/images/Judith_S._Wallerstein_-_Unexpected_Legacy_of_Divorce.pdf)と比較すると、都合のいい部分のチェリーピッキングになっていると思われます。